本次讲座聚焦于从微型图书馆到关帝庙的乡土建筑再生与社区营造,探讨如何在历史环境中重建人与地方的关系。徐钰彬老师结合了实践案例与研究,分享了乡土文化保护与活化的策略与方法。

一、中国人的乡愁与乡土文化

- 中国人乡愁的共同意象有哪些?如田园风光、传统民居、人民的朴素样子等,即使略有不同,但这种乡愁的意象中总会有一些共同的特征要素。例如,如果讲到什么能够代表中国的乡村文化或者内涵,我们脑海中都会浮现一些共性特征,像是风土习俗、文化场景、文化空间等等。这些共同构成我们所说的中国人独有的乡愁,是我们心目中一些很美好的、很向往的生活,体现了一种文化内核。

- 截取了费孝通先生《乡土中国》的部分内容:“人们有学习的能力,上一代所试验出来有效的结果,可以教给下一代。这样一代一代地累积出一套帮助人们生活的方法。从每个人出生之前,已经有人替他准备下怎样去应对人生之道上所可能发生的问题了。”那么怎样去应对未来人生的道路上可能会发生的问题?实际上,传统的乡土社会与我们现在的社会有很大区别,传统乡土社会拥有一个相对稳定的社会关系、空间构成。因此,不太会经历巨大的环境转变或者社会结构的变化。

- 梁思成先生作为建筑史学家对中国传统建筑研究有巨大的贡献,他的研究让西方人对于东方建筑有所了解,也让我们在后来研究东西方传统建筑的差异有所依据。

二、乡村面临的现状与问题

乡村主街与背街对比的环境差异,直接体现了乡村发展中存在的问题。以此展开讨论,可以发现三个关键问题:乡村发展面临的问题、乡村建设为谁设计、中国乡村的未来发展方向。要如何通过乡村空间的活化再生,形成一套小规模多机能的单元,带动更多地方文化、产业经济的发展,成为应该思考的问题。

三、后院图书馆的实践案例

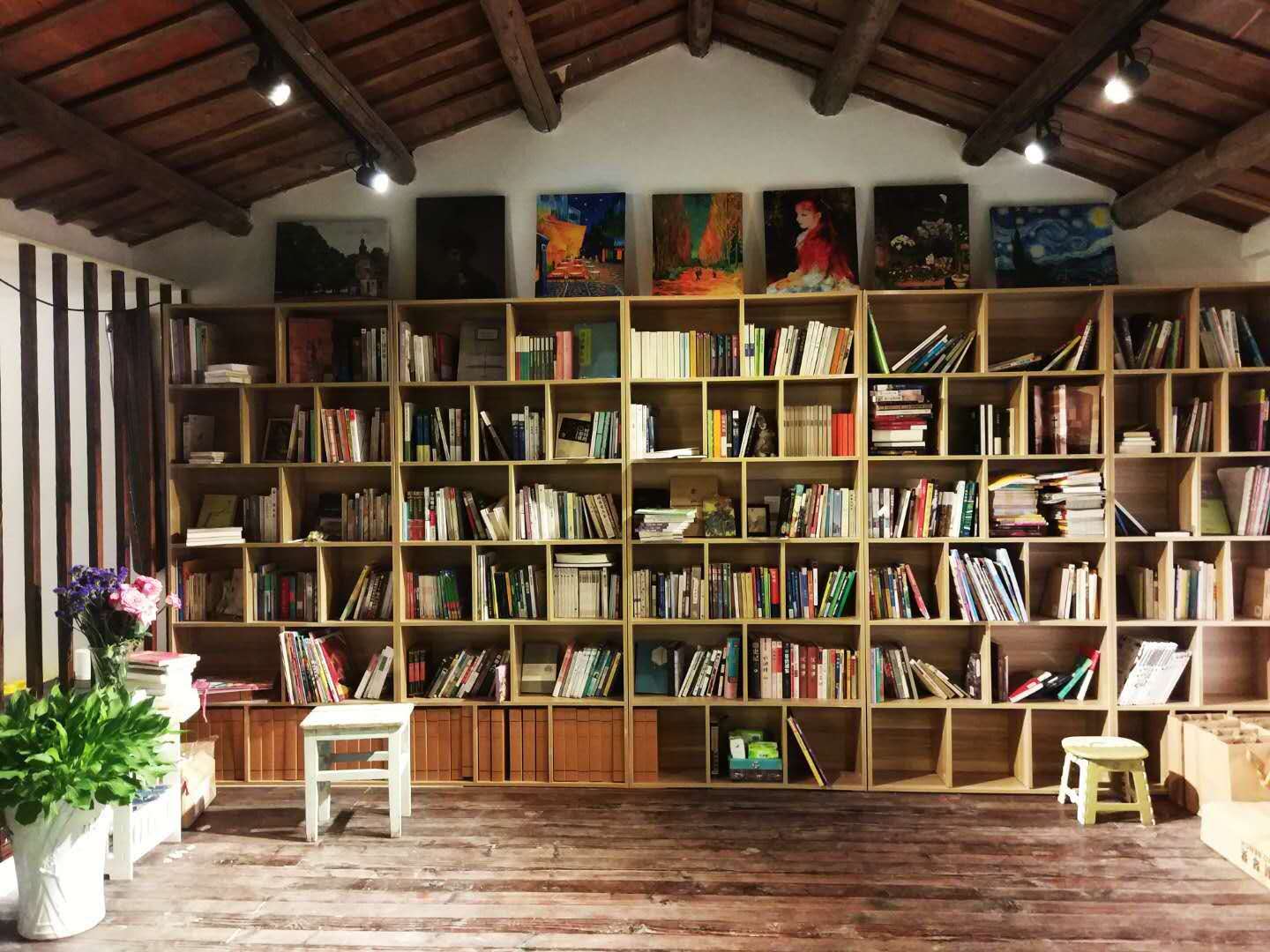

- 当地返乡青年向徐老师介绍了南京市一个将地下车库改造成为先锋书店的案例。而借此徐老师也分享了一个改造实践:将乡村民居后院闲置的50平方米仓库改造成社区图书馆,展示了小空间如何通过改造设计成为社区活动的中心。

- 后院图书馆的改造包括增加天窗、连接室内和室外空间、设置多功能活动室等。藏书超过2000本,不仅提供了图书借阅和公益讲座,还成为了村民交流和活动的场所,展示了小规模空间对社区的积极影响。

四、社区营造与乡村遗产活化

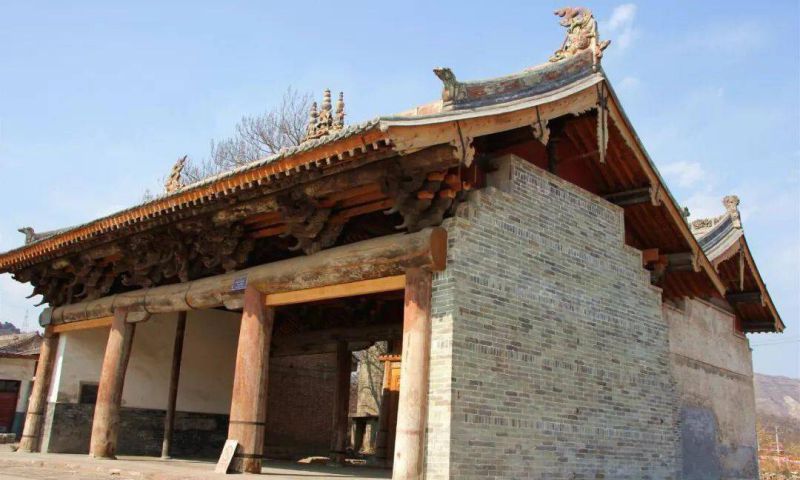

- 以韩城地区的传统村落为例,探讨了如何通过参与式工作坊活化关帝庙等乡村遗产,如:参与式工作坊和圆桌会议等方式,让村民参与乡村规划和决策,通过主位与客位视角的结合,强调了地方居民对文化遗产活化的参与和认同感的重要性。

- 关帝庙改造后的成果,包括拆除现代建筑、保留历史教室等。这样的参与式再生研究,使得传统民居和关帝庙等历史建筑在作为文化遗产的同时,也能够适应当代生活,实现整体性活化、提升社区形象。

五、Q&A

Q1.外来者對於鄉土情況的观测能够准确么?

我们可能真的很难去准确预测,因为我们不是一个土生土长在这里的人,也真的是很难百分之百的去理解、认识或者是感知他们的想法。只能尽量去理解,同时我们一定会带有一些专业的视角。

地方知识和专业知识,怎么样能够更好;在互动、融合中,形成一种新的知识的生产的一种方式,正是我们在努力的事。

(以下问题的回答请见下期播客推送,此处不再依依列出啦! )

Q2.如何在城乡发展极其不平衡的环境下让乡村焕发活力又不失文化特色?

Q3.乡土研究与建筑学如何结合

Q4.如何在农村中建立艺术文化空间,如何保证项目的可持续性

Q5.跨学科的田野调查的具体方法

下次将在播客与大家分享更多内容!请大家持续关注,七点书影!敬请期待!

关于我们

·七点书影是一个基于湾区和赛博空间的文化社区公益组织

·举办各种文艺活动:主讲、观影、众读、写作坊等

·认识有趣的人并拓宽思想的边界

·为热爱文学艺术的朋友建立起一个包容开放的社群

文字 | SHIH

图片 | 网络

排版 | SHIH